令和7年度第3回普及啓発セミナー(防犯/盗難対策) 【凶悪犯罪多発時代! 今求められる防犯対策商品・サービス ~開発・改良のヒントは「現場にあり」】を開催しました

公益財団法人東京都中小企業振興公社(以下、公社)では、安全・安心な東京の実現に向けた、製品や技術の開発・改良を支援しています。その一環として2025年6月5日、令和7年度第3回東京の安全安心実現セミナー「凶悪犯罪多発時代! 今求められる防犯対策商品・サービス ~開発・改良のヒントは『現場にあり』」を開催しました。その内容をご紹介します。

本記事の目次

【講演「今求められる防犯対策商品・サービス」】

・防犯/盗難対策の現在の状況

・変わる、防犯対策製品開発のあり方

・製品開発5つの方向性

・今こそ防犯対策商品開発のタイミング

【講演】

今求められる防犯対策商品・サービスとは何か。日本防犯学校にて、犯罪を未然に防ぐ「予知防犯学」の社会浸透を目的に、セミナーや講演会、研修会などを開催する梅本正行氏、桜井礼子氏にお話しいただきました。

講師:梅本 正行氏

一般社団法人 日本防犯学校 会長/防犯ジャーナリスト

1964年からセキュリティ事業に参入、警察署での署員特別教養講師や犯人逮捕への協力など、警察からの感謝状は400枚を超えている。また侵入犯罪の現場には極力足を運び、犯罪現場の環境や犯行手口など、事件の内容を検証、その数は8000件を超えている。犯罪者心理を知り尽くしたプロの目で、防犯ジャーナリストとしても活躍。テレビ・ラジオ・新聞・雑誌等で予知防犯対策を提唱し、行政・自治体・民間企業等でのセミナーや講演も多く、内外情勢調査会各支部においても講演会を行う等幅広く活動。

講師:桜井 礼子氏

一般社団法人 日本防犯学校 学長/防犯アナリスト

防犯界の第一人者であり「予知防犯」の提唱者、テレビでもお馴染み「防犯の梅さん」こと梅本正行氏の一番弟子。事件現場の検証と取材に携わり、子育て経験や高齢者介護の経験を活かして、女性・母親・高齢者の親を持つ立場で皆様と同じ目線に立ち、個人でもできる防犯対策をはじめ、子供と高齢者、女性を守る防犯対策をわかりやすく解説。弱者を犯罪被害から守る予知防犯を提唱する活動を展開している。テレビ・ラジオへの出演、講演会等の実績も多数。

■防犯/盗難対策の現在の状況

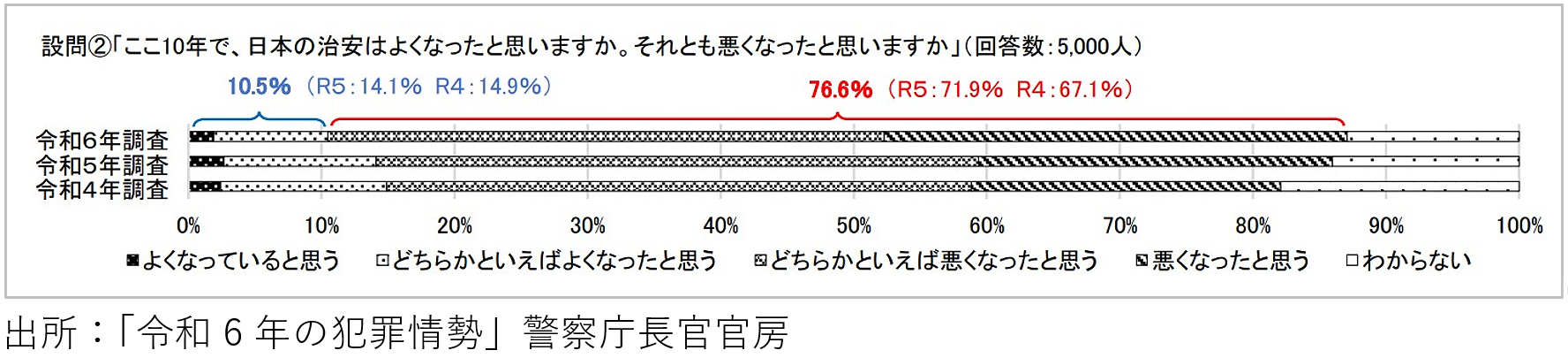

年々悪化する「体感治安」

今、日本では防犯ニーズが高まっています。そう言える根拠の一つが「体感治安」の悪化。特に近年は強盗や特殊詐欺事件の報道が増えたこともあってか、大きく悪化しています。令和6年度の調査によると、76.6%の人が、日本の治安に不安をもっていると回答。60年以上防犯に携わってきた私たちから見て、この数値は過去最高レベルです。

体感治安の悪化は、防犯商品へのニーズに繋がります。企業にとって、防犯関連商品の開発は社会的意義が大きく、ビジネスチャンスとも言える状況です。

進化する犯罪手口と新たな防犯対策の必要性

犯罪の手口は技術の発達とともに変化しています。これまでの防犯対策の通用しない脅威が次々に生まれているのです。例えば、GPS機能を悪用したストーキング。犯罪者は相手の持ち物にGPSタグを取り付け、家や生活範囲を特定します。

技術の悪用を防ぐのもまた、技術です。盗撮を即座に検知できる盗撮カメラ検知器、ガラスに衝撃が加えられると大音量で警報を発するガラスアラーム、特殊詐欺を検知する防犯電話機など、新しい技術を活用したシステムや商品も次々に開発されています。

エクステリアによる住宅防犯の重要性

日常的に起こる犯罪のなかで、特に被害者に精神的な苦痛を与えるのは居住敷地内への不法侵入です。現代日本では、プライバシー保護や風対策としてブロック塀や植木などで居住エリアを囲む家が多いです。それらは覗き防止対策として有効な一方、侵入対策としては弱い。侵入者からすると「外から見えにくくなる=近隣から気づかれにくくなる」ため、忍び込みやすくなるのです。今はプライバシーを保ちながらも犯罪者が簡単に侵入できない、エクステリアの開発が求められる時代と言えるでしょう。

防犯のためには犯罪者が嫌がるポイントを一つでも多くつくることが必要で、その点、建物周辺の構造物に工夫を凝らすことは効果が高いです。すでに地域によっては「防犯優良住宅認定制度」が設けられ、一戸建てをはじめ住宅の防犯対策を奨励する仕組みも整備されています。

■変わる、防犯対策商品開発のあり方

防犯対策商品の開発にあたって、他業種からの参入は、画期的なイノベーションが起こる可能性を秘めています。防犯業界に長年携わっている私たちではとても思いつかないアイデアが持ち込まれるケースも少なくありません。

事例:安くて性能のいい防犯カメラ

防犯カメラ領域では、ハイスペックかつリーズナブルなカメラが次々と開発されており、さらなる発展が期待されています。実際、東京では防犯カメラ情報を分析して犯罪捜査を行う捜査支援分析センター(SSBC)が設立され、その後全国の県警本部にも導入されたそうです。2025年7月からは、某テレビ局でSSBCに焦点を当てた連載ドラマも放映されるなど一気に注目されることが予想されます。

カメラ会社の防犯分野への進出は、経済合理性の観点からも大きな意味があります。今はまだ、防犯カメラがついている家は少ないですが、今後は、一家に複数台設置が当たり前になることでしょう。

事例:特殊詐欺対策機能つき固定電話

高齢者にとって固定電話は生活に欠かせないもので、簡単になくすことはできません。しかしご存知の通り、高齢者をターゲットにした特殊詐欺が横行しています。実際、怖い思いをし、電話恐怖症になっている年配者の方も多くいらっしゃいます。

そこで開発されたのが、着信時に発信者を判別してくれる固定電話です。登録されていない番号の場合、赤いランプがつきます。難しい操作は不要で、直感的に判断ができるため安心して電話に出られるようになったという声が寄せられています。

■製品開発5つの方向性

防犯対策分野での商品開発において、重視すべきポイントを5つ紹介します。

①大きな音を鳴らす

音を活用した防犯対策製品は多いです。例えば、踏むと大きな音を発生させる防犯砂利は、不法侵入を防ぐ製品として根強い人気があります。ホームセンターでもさまざまな種類が売られており、特にガラス繊維を使ったものが人気です。軽いので、女性でも一度に大量の防犯砂利を購入・運搬できる点が魅力です。

他にも、ガラスを割るとものすごく大きな音が鳴るガラスアラームや防犯ブザーなど、音を活用した製品は多いです。大きな音であるほど防犯性は高いとお考えください。

②明かりを点ける

光を活用した防犯対策製品も多いです。最も普及している製品はセンサーライト。誰かが通るとパッと点く照明は、犯罪者から狙われるリスクを下げます。

明かりが点くことで、犯罪者が侵入工作をしやすくなるのではないかと考える方もいらっしゃいますが、それは間違いです。犯罪者はとにかく人目を避ける傾向が強く、明かりの下を嫌います。ある地域では「一戸一灯運動」が行われています。各家庭が門扉・玄関や勝手口などの照明を、最低でも一箇所は点灯させようという運動です。不審者の目撃情報、泥棒被害が多発したことから始まりました。この運動が展開された結果、犯罪率が圧倒的に下がったそうです。

室内照明にも一定の防犯効果があります。特に、通りから見える部屋の照明を点けることで、空き巣のターゲットになるリスクを下げられます。就寝後、どこか一部屋だけ明かりを点けておくことで、「忍び込み」に遭遇するリスクも減らせるのです。

③時間を稼ぐ

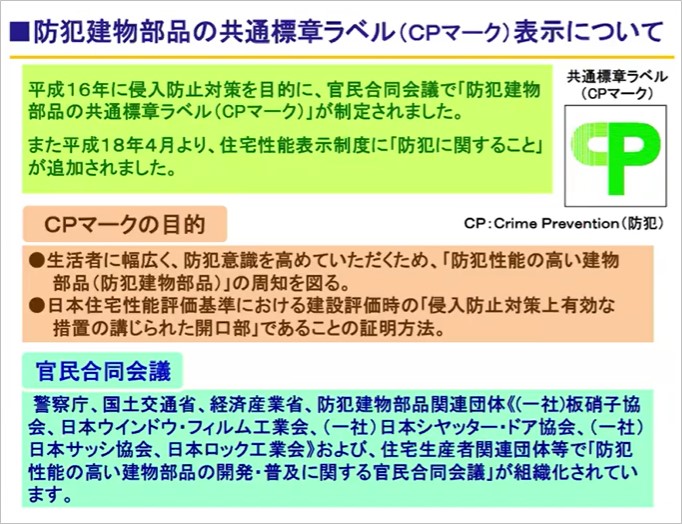

割れにくい防犯ガラス、外れにくい格子などの建材は、侵入にかかる時間を増やします。警察庁が不法侵入や窃盗犯を対象にとったアンケートによると、犯罪者の約7割が「侵入に5分以上かかる場合は諦める」と回答したそうです。

そこで生まれたのが防犯建物部品の共通標章ラベル、通称「CPマーク」です。国土交通省、経済産業省、警察庁が住宅生産者団体及び建物部品関連団体等と連携してつくった本ラベルは、犯罪者が簡単に破れない、防犯性の高い建物部品に付けられます。CPマーク付きの製品も、今後ますますニーズが高まると予測されます。

④人の目を活かす

人の目、またはその代替としての防犯カメラも、防犯対策の基本です。人口減少で物理的に人の目が減りました。地域防犯パトロールといった活動と合わせ、防犯カメラの役割はますます重要になっています。

2023年からは音声だけでは状況説明が難しい事件・事故を、スマートフォンまたはタブレット端末により警察に通報できるシステム「110番映像通報システム」がスタート。撮影した映像を送信することで、スムーズに確かな情報を通報できる仕組みが整備されました。

⑤通報をする

いかにスムーズに通報までつなげるかも重要です。通報先はいくつかあり、最も代表的なものは、警察への連絡手段として昔から使われている「110番」。

加えて、警察相談専用電話「#9110」です。犯罪や事故に当たるのか自信がないものの、ストーカーやDV・悪質商法など警察に相談したいことがあるときに使う番号です。緊急性がある場合は「110番」、通報は迷うが不審に思うことがある場合は「#9110」と使い分けます。

日常生活で感じる些細な違和感が事件解決の糸口になるケースは非常に多いです。一方で、事前に住民が不審な行動を目撃していても、通報されず、犯行が止められなかったケースも多くあります。少しでも何か怪しいと思った人が、手軽に通報できる仕組みをもった製品やサービスが世に出回れば、防犯対策に大きく貢献するのでないでしょうか。

■今こそ防犯対策商品開発のタイミング

AI技術の一般化

今最も世間を騒がせている犯罪の一つが、Webサイトやメールなどを通じた詐欺です。特に既存の企業やサービスを装って偽サイトに誘導し、個人情報やクレジットカード情報を盗み取る「フィッシング詐欺」の被害件数が目立って多く、その対策として注目されているのが、AIを活用した検知システムです。AIが偽サイトを瞬時に判別し、利用者に警告するシステムが今よりも普及すれば、被害を大幅に減らせるでしょう。

他にも、スマートフォンやパソコン利用者の行動パターンをAIが学習し、第三者による不正使用を検知して自動的にロックをかけるシステム、歩き方や目の動かし方など個人特有の生体パターンをAIが学習し、不審な人を検知するシステムの開発なども進んでほしいと思います。AI活用で、これまで難しかった防犯対策も可能になってきています。

商品開発の絶好のタイミング

今は、防犯対策商品の開発において絶好のタイミングと言えます。世間の防犯意識の高まりに加え、活用可能な技術の選択肢が増え、発想を形にしやすくなっているからです。実際、長い間、防犯対策に携わる私たちから見ても、驚くべき製品が毎年誕生しています。

各種補助金も充実しており、開発資金も得やすい環境です。何かアイディアがある企業は、ぜひ挑戦していただきたいです。新製品が誕生した際には、私どもでもその有効性をアピールさせていただきたいと思います。犯罪者も被害者も生まれない社会を実現するため、ともに力を合わせましょう。