連載➌会社存亡の危機を救い、今も売れているシルクマスク(小杉織物株式会社)

【DATA】製造元:小杉織物株式会社(福井県 坂井市)

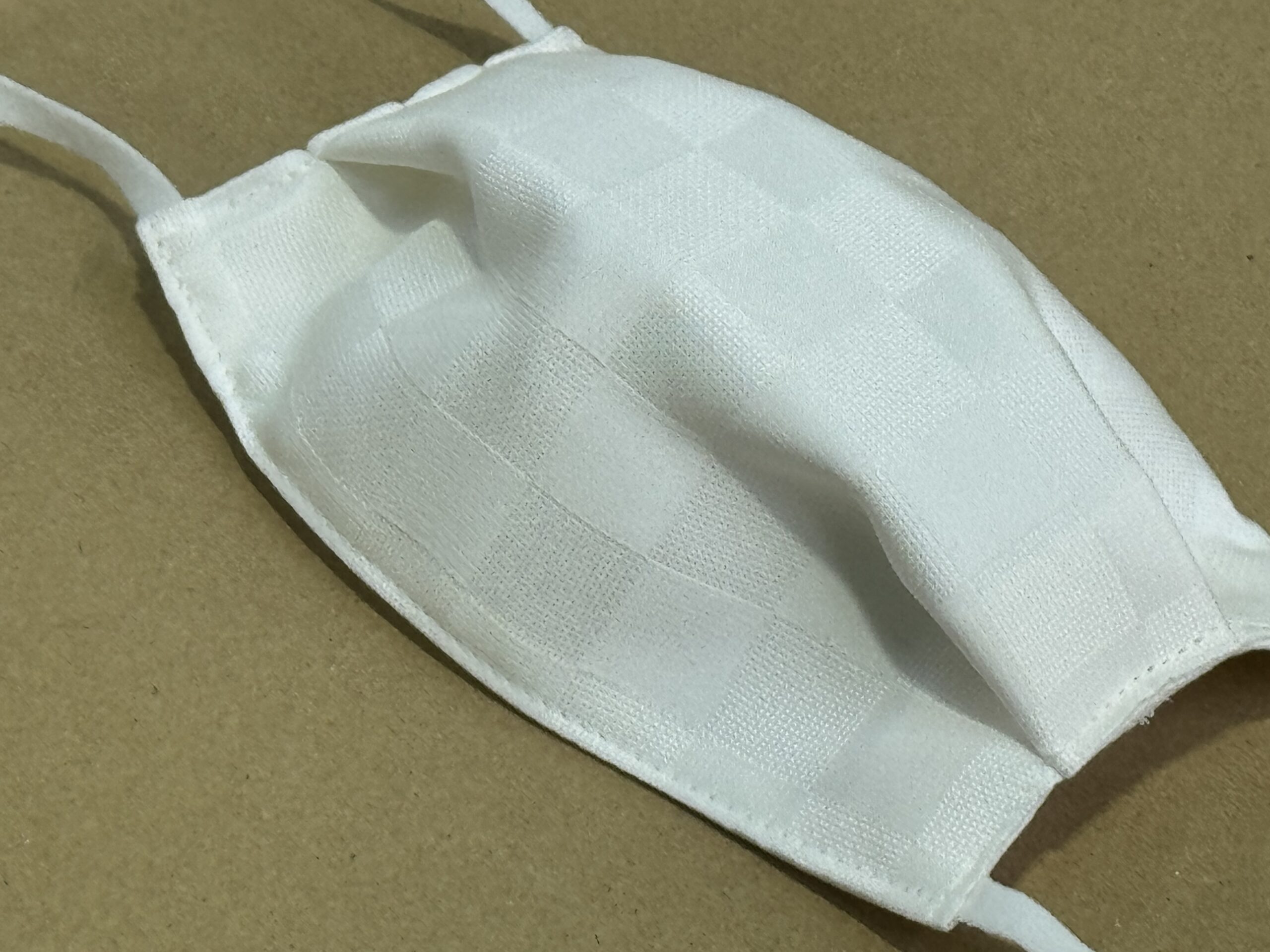

商品説明:絹を用い、肌にやさしいマスク

商品仕様:サイズ/13.5〜14.0×17.0㎝(Mサイズ) 素材/絹(マスク生地)

詳細:https://kosugiori.thebase.in/

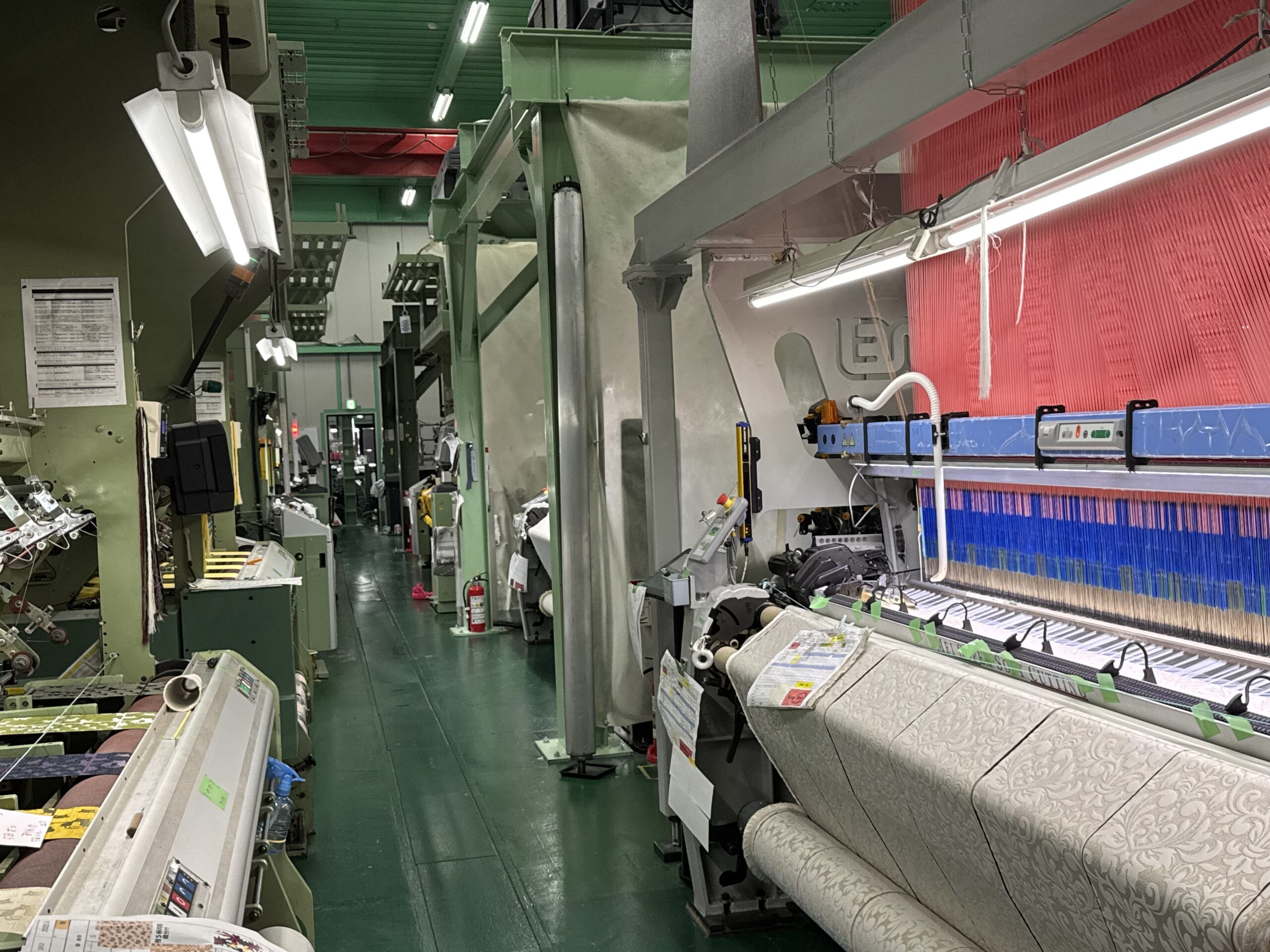

福井県坂井市の小杉織物は1937年の創業。和装小物の製造を続けてきましたが、現在の社長が事業を継承したのち、社業の主軸を浴衣帯に絞ります。

和装市場の長期低落傾向に歯止めがかからず、このままでは厳しいと社長が判断し、ではどこに活路を見出だせるかと熟慮した結果、「浴衣であれば若年層も関心をもっている、だから自分たちは浴衣の帯に特化して力を注ごう」と決めたのでした。

その判断は同社にとって正解でした。低価格競争にさらされても耐えられるようにと、浴衣帯を織るための専用機械をみずから開発したのも武器となりました。それまでの業界では、汎用の機械を使うのが常だったので効率も悪かったのでした。

事業継承時には10人に満たない社員数でしたが、浴衣帯の製造に特化したあとは急成長。社員は100人にまで増えました。年間数千万円だった売上高は、現社長のもとで2010年代後半には17億円にまで伸びます。国内の浴衣帯シェアは、実に90%超にまでなりました。

ここまでお読みいただいて、「えっ? このコラムは安全・安心をめぐる商品事例がテーマではなかったの?」と、いぶかしく感じた方もいらっしゃるかと思います。浴衣帯は安全・安心グッズではないだろう、と…。

話はここからです。いま申し上げたように順風満帆を絵に描いたような進展を遂げていた小杉織物が突然、逆境に直面します。

売り上げ95%減の厳しさのもとで

コロナ禍です。2020年の春先から、浴衣帯の注文が1社、また1社とキャンセルとなっていきました。社長は手を尽くして販路を確保しようと動きました。でも、コロナ禍には抗うことができませんでした。3月後半に差し掛かり、この年の売り先の目途はほぼ立たなくなりました。

前年同期に比べ、売上高は95%もの減少。この先にも好材料は全く見つけられない状況に陥ります。多くの人が外出を控え始めた時期であり、コロナ禍の推移を流通小売各社が見据えた結果、この夏は浴衣はまず売れようがないと判断したのでした。

2020年3月30日、社長は全社員を集めて頭を深々と下げます。「当面の間、事業を全面休止とします」。小杉織物にとって創業以来、初めてのことでした。

社長はここでどうしたのか。コロナ禍がおさまるまで「打つ手なし」とあきらめるほかないと考えたのか。

そうではありませんでした。全社員の前で頭を下げた、すぐその足で工場の中を駆け回ります。絹の生地はある。浴衣帯の売り先がないのですから、これは当然ですね。形状記憶合金のワイヤーもある。一部の浴衣帯では製造に欠かせない材料(中に入れて形を整える)だったからです。不織布はあるか。これもありました。浴衣帯の中に挟み込むために大量の調達をしていたところでした。ではゴム紐は? これはさすがにない。いや、子ども用のへこ帯を織るための機械を使ってつくってしまえば事足りる。

社長は、絹を素材に用いたマスクをつくろうと考えたのでした。そして、この日のうちに6時間をかけ、会社に残っていた社員たちと一緒に2枚の試作品を完成させました。同社は浴衣帯のメーカーです。マスクを作ったことなどありませんでした。社長以下、皆が慣れない手つきで苦戦しながら、ようやく2枚を形にしたのでした。

2020年の春といえば、使い捨ての不織布マスクが払底(ふってい)していた時期です。社長は絹のマスクでヒットを飛ばし、売り上げ反転をもくろんだのか。「いや、そうではないんです」といいます。「とにかく全社員に仕事のある状態をつくりたかった。給料をきちんと払いたかった」、その一念だったそうです。

攻勢、急減速、そして大ヒットへ

社長は完成した試作マスクを手に握りしめて、京都にクルマを走らせます。古くから取引のあった織物問屋の社長に会って、少しでも購入してほしいと願ったからでした。ところが…。

「問屋の社長はマスクを見るなり『コロナ禍なんてすぐに終わりますよ』との返答でした」。素材に絹を使っているため、1枚の価格は2000円。「こんな高いマスクでは売れませんよ。とも言われました」。織物問屋の社長は、スマートフォンで試作マスクの写真を何枚か撮影しただけでした。

マスク製造で窮地を脱しようと懸命だった社長の努力は無駄に終わったのでしょうか。違いました。社長が落胆したまま、織物問屋を後にして京都から福井へとクルマを走らせていると、何度もスマホが鳴ります。パーキングエリアで確認すると、先ほどなかば門前払いだったはずの織物問屋の社長からでした。

「今、どこにおるの! 戻っておいで!」と促されます。問屋の社長は、実は試作マスクの画像を仕事仲間にすぐさま送り、注文を取りつけてくれていたのでした。すでに6,000枚のオーダー。京都に急いで戻った時点で9,000枚。さらに1万5,000枚と、みるみるうちに受注が舞い込みます。

小杉織物の全社員が本社に呼び戻され、必死の体制で製造を続けました。肌にやさしく、つけ心地がきわめて良好だとのクチコミは一気に広がり、病弱な方にも、また、緊張下での仕事を続けるような方にも、小杉織物の絹マスクは売れに売れました。

しかし、その好調は続きませんでした。2020年6月に入り、使い捨ての不織布マスクが市場に再び流通し始めたからでした。7月を迎えると、目に見えて絹マスクの注文数が落ち込みます。社長は覚悟しました。「あと2週間で完全に注文は止まるだろう。今度こそ事業休止か」。

7月半ば、形勢が突然、大きく変わります。将棋の藤井聡太さんが挑んだタイトル戦で、藤井さんは小杉織物の絹マスクを着用していたのでした。小杉織物が頼み込んだり、タイアップ料を投じたりしたのではありません。高ストレスのもとでも穏やかなつけ心地で助かる絹マスクを、藤井さんがみずから着用していたのでした。

この情報はコロナ禍のさなか、瞬く間に日本全国に広がることとなり、絹マスクは息を吹き返します。2020年秋には累計100万枚、2021年には累計200万枚の販売数を記録しました。小杉織物の2020年の売上高は18億円。結果的にはコロナ禍以前の水準すら超えました。

今もマスクを売り続ける理由は

小杉織物は幸運に恵まれたのでしょうか。幸いにもマスクをつくるための素材が、そこに揃っていた。幸いにも藤井聡太さんが、注目の一戦で着用してくれた。私はそうは思いません。

窮地に立たされた場面であきらめなかったからこそ、マスクの材料がそこにあることにすぐさま気づき、肌にやさしいマスクを懸命に、また愚直につくり続けたからこそ、藤井聡太さんの手に渡ったのだと思います。

今回の取材が終わりに近づくこころ、社長はこんな話をしてくれました。「マスクの幅って何センチか知っていますか」。いえ、考えたこともありません。「基本のサイズは17センチなんです」。そうなんですか。「では、浴衣帯の幅は?」。ますますわかりません。「それがですね、同じ17センチなんです」。つまり、浴衣帯にするための生地を等間隔に切り出して縫えば、マスクができる。こうした偶然ともいえる幸運も、社長があきらめずに動いたから、もたらされたのだと、私は解釈しました。

コロナ禍が一段落した現在も、小杉織物はマスクを同社通販サイトで販売し続けています。売り上げ自体はもちろんコロナ禍の頃ほどではないそうです。それでも続けているのはどうしてなのか。

「わが社の通販サイトで、これからは和装小物も含め、展開をもっと広げていきたい。新たな可能性を見出だしたいからです。絹マスクは、そう考えるに至るきっかけをくれた大事な存在なんです」