令和7年度第2回普及啓発セミナー(子どもの安全対策) 【データを元にした科学的アプローチ! 子どもの安全対策を考慮した製品・サービスの開発について】を開催しました

公益財団法人東京都中小企業振興公社(以下、公社)では、安全・安心な東京の実現に向けた、製品や技術の開発・改良を支援しています。その一環として2025年5月20日、令和7年度第2回東京の安全安心実現セミナー「データを元にした科学的アプローチ! 子どもの安全対策を考慮した製品・サービスの開発について」を開催しました。その内容をご紹介します。

本記事の目次

【第一部:講演「データを元にした科学的アプローチ! 子どもの安全対策を考慮した製品・サービスの開発について」】

・「変えられるもの」から考える事故予防の基本

・科学的データに基づく製品設計プロセス

・「ABC理論」「3Eアプローチ」で整理する事故予防と安全対策

・事故発生までの流れから導く安全対策と製品設計

・事故予防対策や製品開発に役立つ各種データ・ツール

・産業の力で社会課題解決へ

【第二部:事例紹介 中西産業株式会社「チャイルドロック付3重の窓ロック錠『まもるんるん』」】

・社会課題に向き合い製品開発がスタート

・製品化まで何度もモニタリングと改良を重ねる

・新たな安全・安心の製品開発へ

【参考サイト・資料】

【第一部:講演】 データを元にした科学的アプローチ! 子どもの安全対策を考慮した製品・サービスの開発について

子ども向け製品やサービスを開発する際の重要な視点として、「事故予防のための科学的アプローチ」が注目されています。子どもの事故に関する調査研究と製品開発支援を行う北村光司氏より、データに基づく事故防止の考え方と、製品設計に活かせる実践的な事例をご紹介いただきました。

講師:北村 光司氏

国立研究開発法人産業技術総合研究所 主任研究員/NPO法人Safe Kids Japan 理事

■「変えられるもの」から考える事故予防の基本

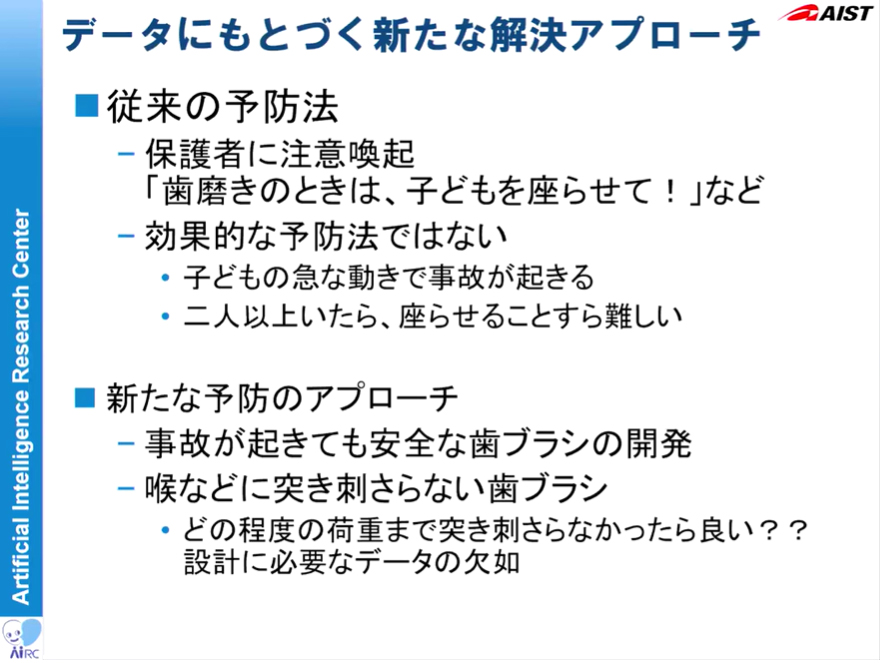

私たちは事故予防に取り組む中で、「保護者が子どもに『気をつけて』と注意を促す行為にはそもそも限界がある」という現実によく直面します。注意喚起は重要ですが、子どもは突発的に走り出すなど予測困難な行動をとることが多いからです。

たとえば、歯ブラシをくわえたまま転倒して喉を突いてしまうという事故。従来までは「座って歯を磨かせましょう」という啓発が中心でしたが、現実的には難しい場面も多く、事故件数の減少につながっていません。であれば、「変えられないもの」(=子どもの行動)に頼るのではなく、「変えられるもの」(=製品)に目を向けていくことが必要です。このようなアプローチで開発された製品の1つに「事故が起きても安全な歯ブラシ」があります。

■科学的データに基づく製品設計プロセス

この歯ブラシは科学的データに基づいた製品設計プロセスにより開発されました。子どもが転倒する瞬間の体の動きや速度を撮影・分析して、衝撃の程度をデータとして可視化。それをもとに「どれくらいの衝撃吸収性能があれば、安全性を確保できるか」といった設計条件を導き出し、安全設計が可能となる道筋を示しました。

その結果、柄の一部が柔らかく曲がることで衝撃を吸収する、新しい子ども用歯ブラシが誕生しました。従来の「注意喚起」では限界があった課題に対して、「製品の工夫」で解決できた事例です。

■「ABC理論」「3Eアプローチ」で整理する事故予防と安全対策

「ABC理論」

事故予防で私たちがよく使う考え方に「ABC理論」というものがあります。

まずA=変えたいもの(重傷事故や事故死の数)

次にB=変えられないもの(子どもの月齢や発達、季節や時間など)

そしてC=変えられるもの(製品や環境)です。

この3つの視点で整理すると、「Cの部分をどう設計するか」がものづくりの大きなチャンスになります。これまでBの分析で止まってしまっていた多くの対策について、新たにCに着目していくと、製品開発のヒントが見えてくるのです。

「3Eアプローチ」

さらに、事故予防のために何を変えるかを考えるときには「3Eアプローチ」も有効です。3Eとは「Education(教育)」「Enforcement(法律・安全基準作成)」「Environment(環境)」の3つを指します。

「Education(教育)」では、保護者や子どもに対する啓発などがあります。

「Enforcement(法律・安全基準作成)」は、製品に安全基準を設けたり、使用を義務化したりすることです。

「Environment(環境)」は、物理的な環境や製品自体を変えようというものです。

この中で最も確実性が高いのはEnvironment、つまり製品や環境を変えることです。人の行動や努力に頼らなくても事故を予防できることから「パッシブ戦略」と言われますが、その効果を考えれば優先的に検討すべきことだと言えるでしょう。

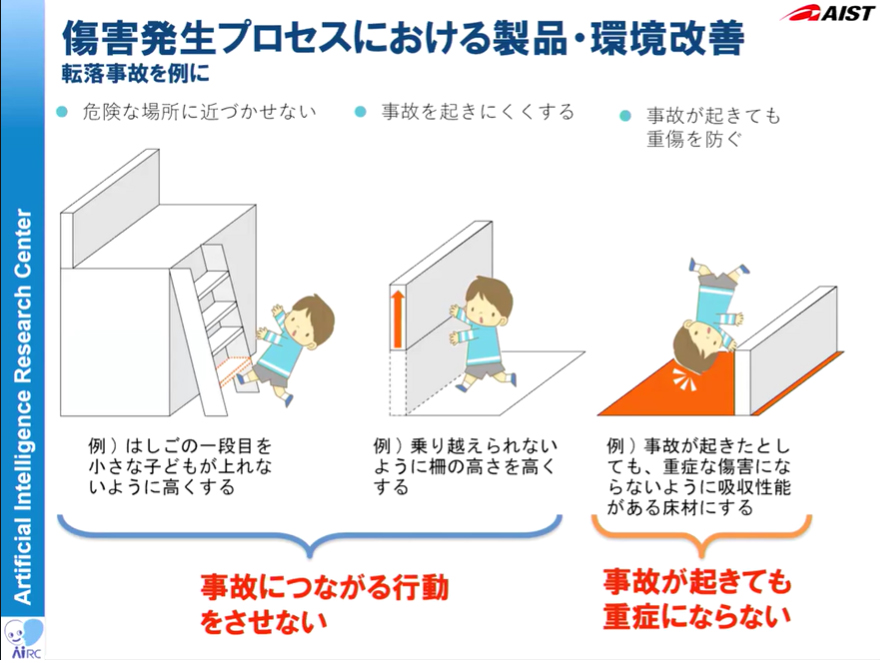

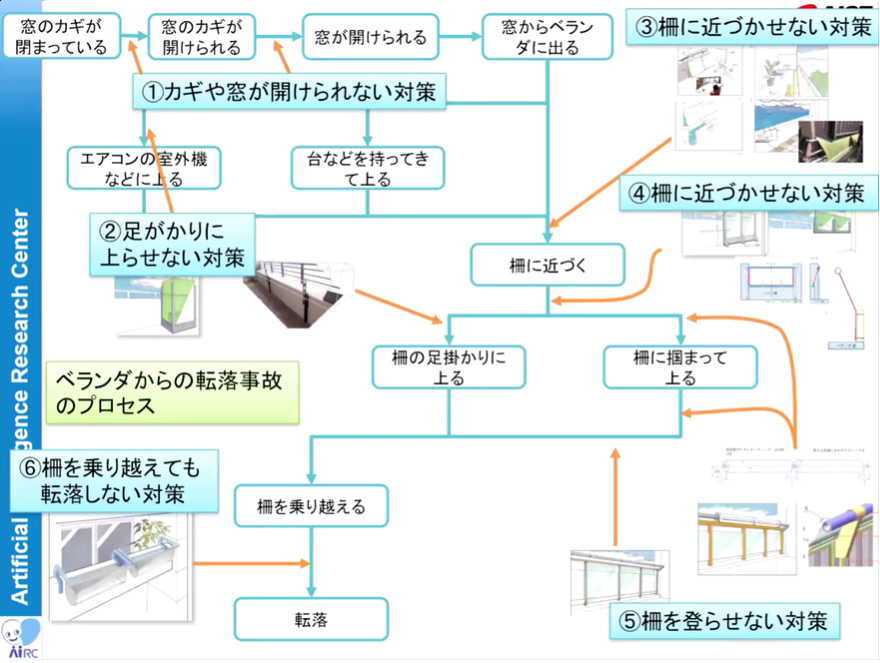

■事故発生までの流れから導く安全対策と製品設計

事故が起きる流れを分解することも重要です。たとえばベランダからの転落事故の場合、

「窓が開く」→「ベランダに出る」→「室外機に登る」→「柵を乗り越える」→「転落する」

といったプロセスに分解し、各段階でどんな対策が可能かを検討します。窓を開けられないようにする、足場を置けないようにする、柵の構造を変えてよじ登れないデザインにするなど、「変えられるポイント」に着目することで、具体的な製品開発が可能になるのです。

そして製品設計の際には、子どもの行動特性をデータで捉えます。実際、私たちは、「子どもは高い所に登ることが好きである」という特性に注目し、どんな高さ・広さのモノなら登れるのかを実験で調査しています。子どもの身体特性や行動を記録・分析したデータをもとに、「登れる高さの限界」や「落下時の衝撃」などを数値化。また、床材や落下高さによる頭部へのダメージの違いなども、製品や施設の設計に直接活かすことができます。

■事故予防対策や製品開発に役立つ各種データ・ツール

こうした実験を1企業で行い、データを集めるのは大変ですが、製品開発に役立つ公的データベースやツールもいろいろあるので、ぜひ活用してもらいたいです。例えば、東京都の「子どもの事故情報データベース」(https://kodomo-safety-db.metro.tokyo.lg.jp/)というWebサイトでは、さまざまな統計データや過去の事例を検索できます。企業が製品開発を始める前に、こうしたデータで課題をしっかり把握することはとても大切です。

■産業の力で社会課題解決へ

事故予防の多くは「個人の注意」に依存しているのが現状です。しかし、本来は社会全体で取り組むべき課題であり、子どもの事故に限らず高齢者の事故も、個人の努力に頼るのではなく、産業の力で解決していくことが重要です。製品やサービスが進化すれば、誰もが安全に暮らせる環境が作れます。それを実現するために、データに基づいて製品を設計・開発し、「変えられるもの」を少しずつ変えていくことが、確実に安全性を高めていくと私は信じています。

【第二部:事例紹介】 中西産業株式会社「チャイルドロック付3重の窓ロック錠『まもるんるん』」

窓やベランダからの子どもの転落事故防止を目的に開発された「まもるんるん」。2024年度キッズデザイン賞 東京都知事賞を受賞した本製品について、開発ストーリーをお話いただきました。

■社会課題に向き合い製品開発がスタート

中西産業(株)は、住宅やビル用の窓・ドアの建築金物を扱う専門メーカーとして、70年以上の歴史があります。今回の開発製品は「社会貢献と当社の発展を図る新製品を開発する」という社命がくだったことをきっかけに、私を含む技術者3名でスタートしたものです。

ただ当社は、それまで新製品開発を企画から行った経験がありませんでした。何から進めればよいか思案していたとき、公社の支援事業「事業化チャレンジ道場」に出会い、受講。ここで製品企画の基本や共感されるものづくりの考え方を学びました。

同じ頃、子どものベランダ転落事故が発生しました。その時に「私たちが扱うクレセント錠(窓の施錠金具)にひと工夫を加えれば、窓やベランダからの転落を防げるかもしれない」と感じたことが、プロジェクトの方向性を決定づけました。

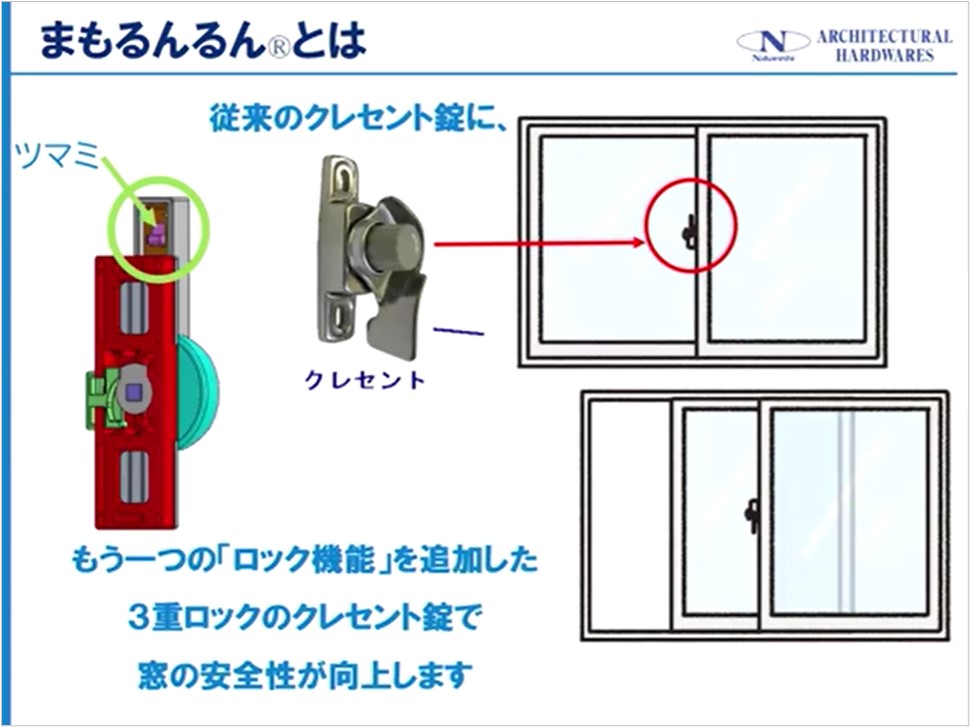

そうして私たちが開発したのが、従来のクレセント錠にチャイルドロック機能を追加した、3重ロック構造の製品「まもるんるん」です。一般的な第1と第2のロックに加えて、第3のロック機構を追加し、ハンドルの裏側にある「つまみ」を操作しない限り、解錠できない構造で、小さな子どもが簡単には操作できない仕組みになっています。

■製品化まで何度もモニタリングと改良を重ねる

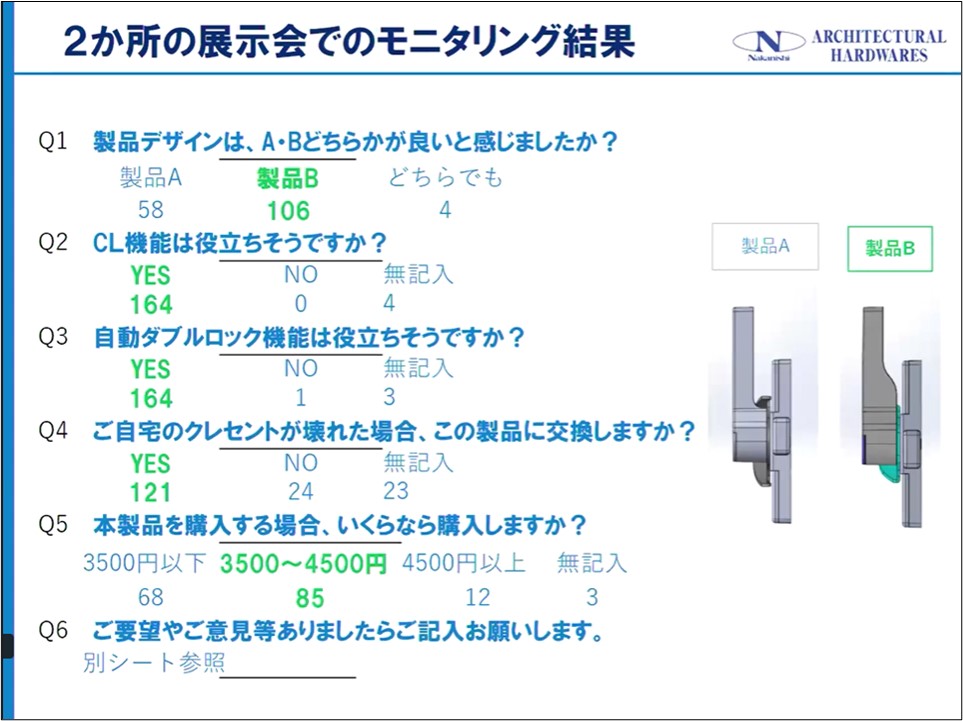

この製品化に至るまでには、機能性の検討、デザイン、仕様の詳細検討のため、その都度モニタリングを実施しながら進めました。最初に、既存のクレセント錠を各種集め、モニタリングでそれぞれを評価。持たせたい機能や形を検討しました。そして商品イメージを固めたうえで、3Dプリンターで試作品を製作。そのモニタリングでは「必要なときだけチャイルドロックを使えるのが非常に良い」という評価が得られ、さらに改善点を洗い出して改良品の製作を進めました。

特にこだわったのが、チャイルドロックを解錠するための「つまみ」のバネの強さでした。最適な強さとして「子どもには操作が難しく、大人には無理なく使える」を目指すこととし、数種類のバネを試作して評価。社員の家族・知人を介して子どもたちによる実証実験を行い、「小学校低学年ではほぼ開けられず、高学年でもやや難しい」というバネ強度を実現しました。

開発途中には「産業交流展2024」や「BABY&KID’s FESTA」といった展示会での出品機会にも恵まれ、そうした場でもさまざまな方に実際に触って評価していただきました。

■新たな安全・安心の製品開発へ

こうした実証と改良を積み重ねて、ついに製品化に成功。社員やパートスタッフのアイディアから「まもるんるん」という商品名をつけ、特許・意匠・商標の取得も行いました。

モニタリングは発売後も続けています。ある発達障害のお子さまを持つご家庭では、従来の補助錠では開けられてしまった窓が、「まもるんるん」では開けられず、「安心感が違う」と高評価をいただけました。

現在は、ECサイトで一般家庭向けに販売を開始しており、今後はリフォーム会社、マンション、ケア施設などへのBtoB展開も進めていく計画です。

さらに、既存のクレセント錠に後付けでチャイルドロック機能を追加できる製品も開発中です。こちらも公社の「安全・安心な東京の実現に向けた製品開発支援事業」の助成金を活用して進めています。

今回の「まもるんるん」は、ドライバー1本で既存のクレセント錠から簡単に交換できます。ぜひ多くのご家庭にご活用いただき、子どもたちの安全に役立てていただければと思っています。

【参考サイト・資料】

講演で紹介された事故予防や安全対策に活用できるデータ・ツール、・研究・調査、機関などをご紹介します。

- 事故の課題について知るためのデータ・ツール

東京都 子供の事故情報データベース

https://kodomo-safety-db.metro.tokyo.lg.jp/

消費者庁 事故情報データバンク

https://www.jikojoho.caa.go.jp/ai-national/

こども家庭庁 教育・保育施設等における事故情報データベース

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/effort/database

日本小児科学会 Injury Alert(傷害速報)

https://www.jpeds.or.jp/modules/injuryalert/

日本スポーツ振興センター 学校等事故事例検索データベース

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/anzen_school/anzen_school/tabid/822/Default.aspx

東京消防庁 日常生活の事故

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/nichijo/index.html

- 事故予防対策に活用可能なデータ・ツール

『子どものからだ図鑑』 …子どもの身体寸法や身体機能など

『KIDS DESIGN TOOLS』 …子ども身体寸法を反映したトルソー等

産業技術総合研究所 子どもの傷害予防に関するデータや資料

https://www.airc.aist.go.jp/lam/kd-wa-meti/

NPO法人 Safe Kids Japan

こどものケガを減らすためにみんなをつなぐプラットフォーム

https://www.safekidsninja.com/

- 安全対策に関する研究・調査などで活用できる機関

産業技術総合研究所 人工知能研究センター 生活行動モデリング研究チーム

北村光司(東京都中小企業振興公社 安全安心事業 専門家)

https://www.airc.aist.go.jp/lam/

東京科学大学

・西田研究室 西田佳史教授(東京都中小企業振興公社 安全安心事業 専門家)

https://www.lcdlab-titech.com/

・宮崎研究室

https://www.hei.sc.e.titech.ac.jp/miyazaki_labo/

東京都立産業技術研究センター

- 安全対策された製品を開発したときに活用できる仕組み

経済産業省 プラスあんしん

誤使用・不注意による製品事故リスクを低減した製品の表彰・表示制度

https://www.meti.go.jp/product_safety/ps-award/risksystem/

キッズデザイン協議会 キッズデザイン賞