第4回普及啓発セミナー(防災・減災) 【「被災地の実態および科学的な知見に基づく防災用品のニーズを考える」】を開催しました

被災地の実態および科学的な知見に基づく防災用品のニーズを考える

公益財団法人東京都中小企業振興公社(以下、公社)では、安全・安心な東京の実現に向けた、製品開発を支援する事業を実施しています。その一環として2024年9月6日、第4回東京の安全安心実現セミナー「被災地の実態および科学的な知見に基づく防災用品のニーズを考える」を開催しました。その内容をご紹介します。

本記事の目次

【講演「被災地の実態および科学的な知見に基づく防災用品のニーズを考える」】

・人口動態に見る防災の重要性

・防災に「科学的根拠」が必要な理由

・子供を守る観点から見た避難所の課題

・防災製品・サービス開発に期待すること

・最後に

【事例紹介】

・「ポンプインエアーマットファミリー」株式会社イガラシ

・「あんしんストック 防災アプリ」株式会社Laspy

———————————————

【第一部:講演】

日本各地で地震が後を絶たず、東京においても首都直下や南海トラフなど巨大地震の到来が予測されています。安全・安心な東京を実現していくうえでは、震災を想定した防災・減災の製品やサービスが大きなカギを握ります。家庭や地域、企業を大規模災害から守るための防災対策研究をはじめ、常に災害復旧の第一線で活躍している国崎 信江氏にお話いただきました。

■人口動態に見る防災の重要性

復興支援現場から見えた「ものづくり」に対するニーズの話をする前に、私が現在研究しているテーマ「人口動態と防災」について触れておきます。

2023年の出生数は72万7,277人で、前年より4万3,482人減少しています。さらに、2024年は70万人を切ると言われています。これは災害時や日常の安全維持に貢献している自衛隊や警察、関係省庁職員の確保が困難になる、ということを意味します。追い打ちをかけるように高齢化も急速に進み、人材の減少傾向は顕著です。

つまり「今、享受している安全・安心な社会の継続が、非常に厳しい時代が到来する」ということ。「誰も助けに来てくれない」と覚悟を決め、一人ひとりが防災の正しい知識を深め、備えを強化することが被害を未然に防ぐために必要です。

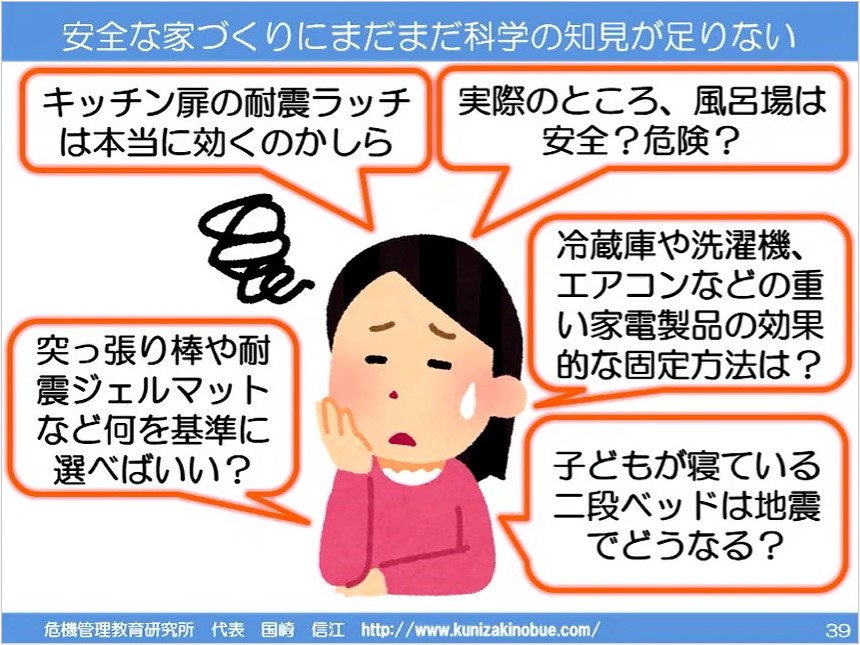

■防災に「科学的根拠」が必要な理由

防災という領域において、科学的根拠が明確に示されているものはほとんどないと私は感じています。例えば、地震が来たら机の下に潜るよう言われますが、そこに科学的な根拠やエビデンスは私の知る限り存在しません。推奨するのであれば、どう固定された机で、どの程度の落下物重量まで耐えうる机ならいいのか、という細かな条件が重要です(いわゆる「耐震テーブル」というもので、私自身も使っています)。しかも場合によっては、机の下に潜るより、速やかに外に脱出するほうが命を救うケースも少なくありません。

「防災頭巾」も同様です。あれで子供たちは本当に生き延びることができるのでしょうか。都市部で大地震が起きれば、頭上にタイルやコンクリートの破片が降りかかる恐れもあるなか、日本では子供の安全がないがしろにされていると言われても仕方がありません。こうした状況を変えるべく、私は科学的根拠を踏まえた防災対策を提唱しています。

■子供を守る観点から見た避難所の課題

私の活動の原点は、「災害・事故・犯罪からいかにして子供たちを守るか」にあります。その観点で見た時、避難所の環境は子供に決して優しいとはいえません。一例ですが、次のようなシーンは避難所で普通に見られる光景です。

- 仮設風呂にベビーベッドやベビーバスが用意されておらず、お母さんは赤ちゃんを抱えながら着脱衣しなければならず、入浴時も他の利用者に気を使ってシャワーのみで済ませている。

- 仮設トイレにベビーキープが備わっていないため、お母さんは子どもを誰かに預けないとトイレに行けない。

- 食中毒防止優先のお弁当は添加物が使われていたり、揚げ物のおかずが多く、赤ちゃんが食べられる物はほとんどないか、とても限られている。

- 大人用サイズのベッド(段ボールベッド)ばかりのため、赤ちゃんを寝かせるときは落下しないよう常に目が離せない。

ある被災地では、ずっと赤ちゃんを抱いていたお母さんが腱鞘炎になってしまったそうです。これがきっかけとなり、コンビウィズ㈱は避難所用段ボール製ベビーベッド「ベビーにこっと」を開発しています。

避難所でスペースが必要なのは赤ちゃんだけではありません。子供の居場所も必要ですが、「安全ならいい」との考えで、「心のケア」や「遊び」が後回しにされるケースが少なくありません。しかも幼児から高校生まで「子供」として一括りにされがちです。

日本では2023年にこども家庭庁が発足しました。「こどもまんなか社会」を謳うのであれば、被災地でもそうあるべきだと私は思います。

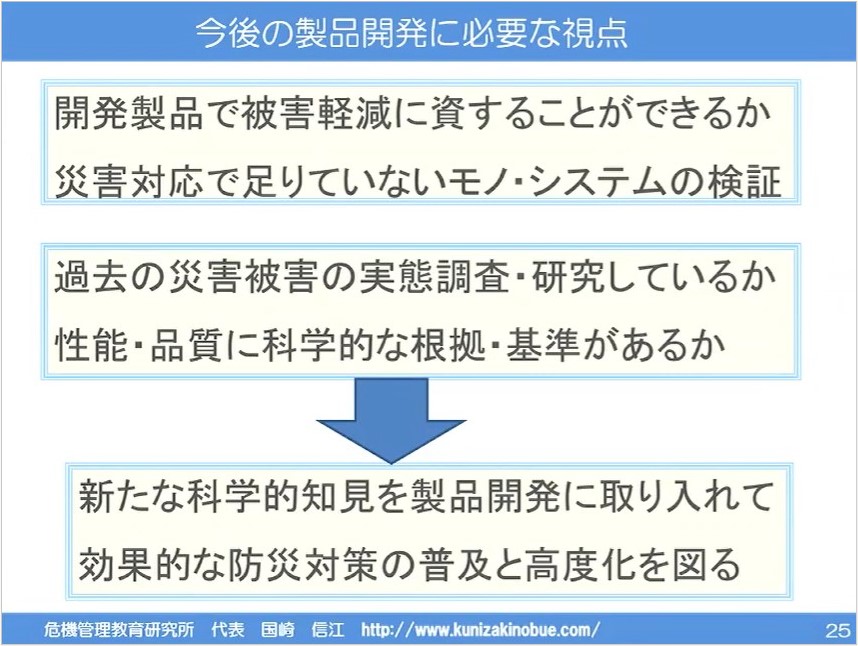

■防災製品・サービス開発に期待すること

自宅が耐震化されていないことで、多くの命が奪われている現状があります。これからは科学的な根拠に基づいて、命を守ることに主眼を置いた製品・サービスが開発されるべきだと思っています。いくつかアイディアを紹介します。

- 家具の転倒を防ぐあらゆる工夫。その視点は製品開発のチャンスにもなる。

- 万が一、家が潰れるような衝撃を受けても身を守れるシェルター

- ハザードマップに基づいてどのような防災対策をすべきか、個別に相談にのってくれるマンツーマンコンサルティングサービス

- 消防火災と地震の両方に機能する建物や設備

- 火災発生時にも使える防塵・防毒製品。火災時にハンカチやタオルを口や鼻に当て、低い姿勢で避難するという行動は科学的根拠が乏しい。熱や有毒ガスから顔全体を守れるフィルター機能付きマスクのようなものが、会社や商業施設などに用意されるようになれば、助かる命が増える。

- 災害対策におけるDX。避難所では名簿作成のため、避難者は名前や住所、家族構成からアレルギーの有無までさまざまな情報の記入を強いられる。ITを活用した仕組みをつくれないか。

- 避難所に設置される仮設トイレの改善。車いすの方、高齢者、乳幼児連れの方でも使用しやすいトイレの開発を期待したい。

- 停電時も一定期間、家電が使用可能になる工夫

■最後に

以上、科学的知見に基づいて防災製品・サービスを開発していただきたい、という願いを込めてお話しました。一番よいのは避難しなくてもいいように自宅をしっかり耐震化し、長期の在宅避難を可能とする設備です。本日の内容が、皆様の製品・サービス開発の一助になれば幸いです。

【第二部:事例紹介】

公社事業を活用して事業化に成功した事業者の方々に、危機管理産業展(RISCON)2024に出展する製品やサービスに関して紹介していただきました。

「ポンプインエアーマットファミリー」

五十嵐 靖明氏

株式会社イガラシ 代表取締役社長

■防災に取り組みはじめたきっかけ

東日本大震災の時、避難所になった体育館で、被災者が床にブルーシートだけを敷いて寝ているのを見て、「睡眠や休憩に利用してほしい」と当社のビーチレジャー用のエアーマットを提供しました。喜ばれた一方、素材がビニールだったため、「衣服と擦れる音が気になる」「破れてしまった」「マットに空気を入れるのが大変」といったご意見があり、災害用で使うには課題が多いことがわかりました。

そこで、災害用に開発・改良するべく、平成29年、令和2年の2回にわたって「先進的防災技術実用化支援事業(「安全・安心な東京の実現に向けた製品開発支援事業」の前身事業)」の助成金を申請。それぞれ採択されて、「ポンプインエアーマット」の1号機(写真左)と2号機(写真右)を開発しました。

■「ポンプインエアーマット」の特徴

この製品は空気を入れるポンプが内蔵されているので、電源がなくても簡単に膨らませることができます。空気を抜くのも簡単で、たたんでコンパクトに収納できることも特徴です。入れる空気の量を調整すれば、折りたたんで座ったり、赤ちゃんの簡易ベッドにしたりと、さまざまな状況や用途に活用できます。肌触りが良く、擦れる音も軽減され、快適に眠れます。

■開発経緯

1号機は、内蔵ポンプの開発、マットのサイズ、繰り返し使える耐久性にこだわりました。表面と裏面で素材を変えた二重構造で、アウトドアにも向いているとしてフェーズフリー認証を取得しました。ただ、価格が災害用としては高価になり、自治体への導入が思うように進みませんでした。そこで利便性の向上と低価格化を目指して、ポンプの小型化、収納力強化、屋内利用に限定した安価な生地の選択、大柄な男性に考慮して横幅を広げるといった改良を行い、2号機を完成しました。

■助成金申請時のポイント

「災害用エアーマット」としての達成目標をどう設定するかで悩みました。避難所生活に適したサイズの設定や、膨らませたりたたんだりする頻度とそれにかかる時間、ポンプの排気量など独自に達成目標を定め、クリアしたことが審査では評価されました。

■今後の展望

1号機はアウトドア利用の方に多くお買い求めいただいています。低価格モデルの2号機は能登半島地震以降、自治体からの問い合わせが増えています。今後は、子供用のマットや、枕付きタイプなど、ニーズに応じて開発していきたいと考えています。

■製品・サービスを開発する皆さまへのアドバイス

最近は地震だけでなく大型台風による災害も増えています。製品を利用する人・場面・状況を想像しながら開発することが、助成金の採択や、真に役立つ製品づくりの近道になると思います。

「あんしんストック 防災アプリ」

神山 博史氏

株式会社Laspy COO

■防災に取り組みはじめたきっかけ

新型コロナウイルスの感染拡大で緊急事態宣言が発出された際に、さまざまな「買占め」が起きたのを目の当たりにし、個々の防災備蓄はまだまだ進んでいないと感じました。であれば備蓄を進める手助けができるサービスをつくろうと、防災備蓄の保管・管理・提供を一括で行う「あんしんストック」サービスを開発し、提供しています。そのスマホアプリを「先進的防災技術実用化支援事業(「安全・安心な東京の実現に向けた製品開発支援事業」の前身事業)」を活用して開発しました。

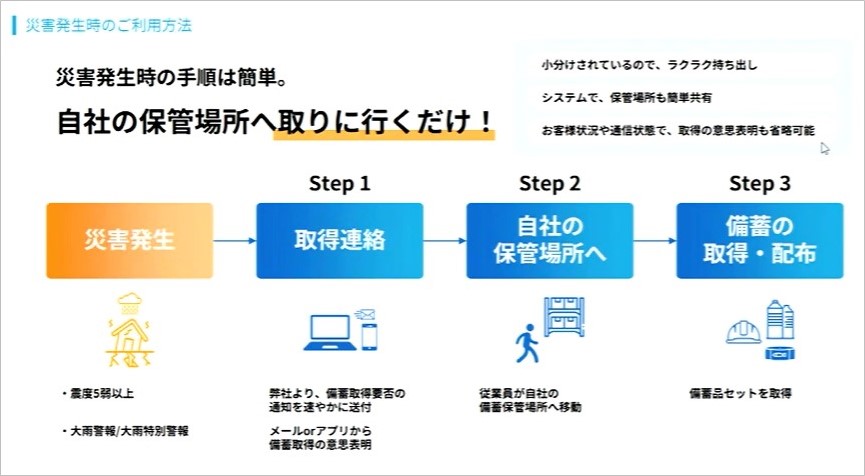

■「あんしんストック」サービスの特徴

法人顧客の備蓄品業務の負荷を軽減

防災備蓄品は商品調達、保管場所、期限管理のそれぞれに手間がかかります。「あんしんストック」は、それらすべてをアウトソーシングできる法人向けサービスです。災害情報が発出されると、通知が法人顧客に届きます。それを受け取ったら契約してある保管場所の備蓄品を自由に使うことができます。備蓄品の調達からスペースのアレンジまで当社が行うため、法人顧客に管理の手間はかかりません。

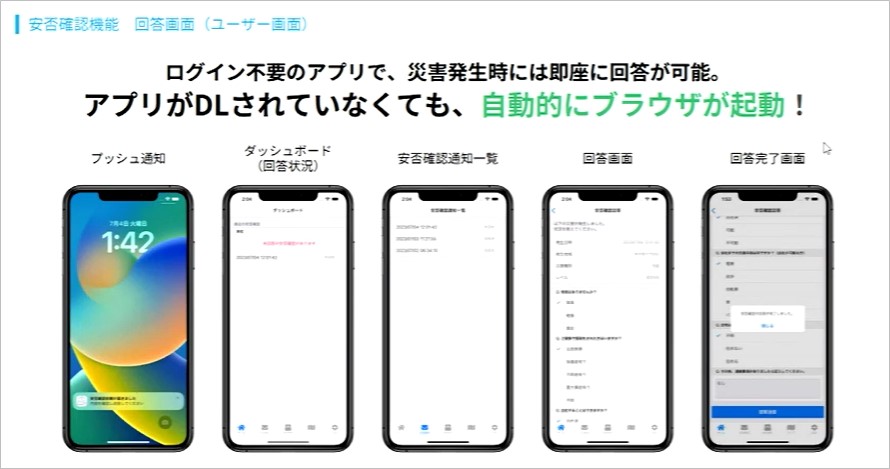

安否確認サービス

あらかじめ登録してある従業員には、災害発生時にプッシュ通知が届き、簡単に安否状況を確認・集計することができます。ログイン不要のアプリで、アプリがダウンロードされていなくても、自動的にブラウザが起動するので、安否確認の確実性が高まります。

避難・帰宅経路ナビサービス

各機関の災害情報を取得して、火災など危険な場所をマップにプロットし、出社や帰宅するのに安全な経路を自動で提示します。

■開発にあたり苦労した点

気象庁からの災害情報は、地震や大雨など災害の種類によって、どのエリアに配信されるかといったルールが異なります。そのため法人顧客の所在地(拠点)に応じて適切に通知させるシステムの設計が最も大変でした。また災害情報の区分方法が行政側でしばしば変更になるため、それにわれわれの安否確認システムが正常に対応するよう設計することにも力を注ぎました。

■助成金の申請を検討している皆さまへのアドバイス

助成金の申請では、高いレベル感でありながら、定量的かつ達成可能な目標値を設定する必要がありました。システムやアプリの開発を考えているなら、システム設計が得意な協力会社や人材を確保することも重要だと感じました。